一生取り組めるくらいに「好きなもの」を見つけて

大曲都市(書体デザイナー)

世界には多様な文化があり、さまざまな文字が存在します。インターネットが普及した現代においては、あらゆる人々が自ら声を発し、つながりが持てるようになりました。そんな社会に対し、「声を発するための文字を持たない人たちを、居ないことにしてはいけない」と課題意識を持ち、多言語の書体デザインに取り組んでいる人物が、大曲都市さんです。大曲さんはどのような観点から視デでの学びを深め、世界へ飛び立っていったのでしょうか。

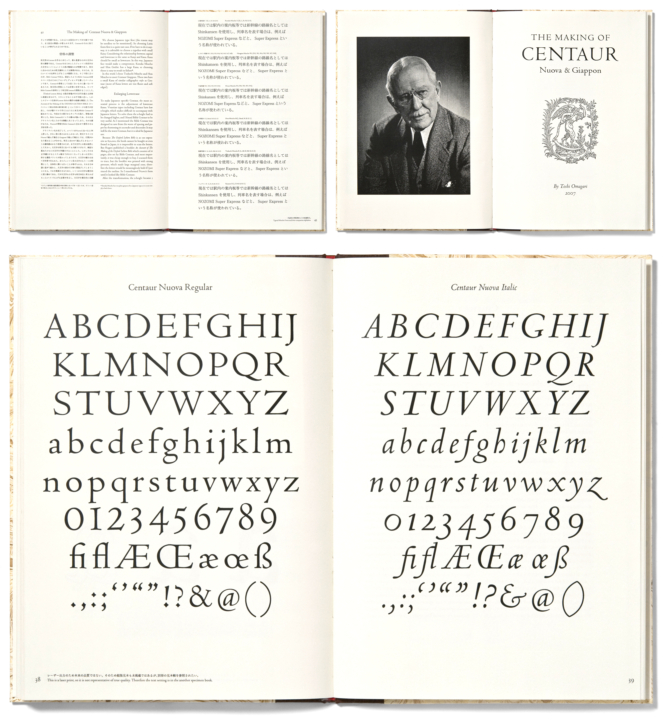

大曲都市 Toshi Omagari

書体デザイナー。1984年生まれ。武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン科卒、英国レディング大学 MA書体デザイン修士課程修了。2012年にMonotypeに入社し、名作復刻書体を手がけるほか、国際的なブランドのカスタム書体も担当。2021年に独立、現在はロンドンを拠点に活動中。

目次

白黒の世界にある奥深さ。書体の面白さに気づいた学生時代

——はじめに、大曲さんが視デで学ぼうと思ったきっかけを教えてください。

大曲都市(以下、大曲) 視デに入学したのは、デザイナーになり、広告代理店のコピーライターだった父と一緒に働いてみたいという思いからでした。そこで、自分が尊敬するデザイナーをたくさん輩出していて、実技においてもリサーチや考えることを大切にする視デの方針がフィットすると思ったんです。

——最初から書体デザインに興味があったわけではなかったのですね。

大曲 そうですね。ただ、文字への興味は大学に入る前からあって、中学の頃は英語のテストで余った時間に、ローマ字をきれいにレタリングしたりしていましたね(笑)。一方で、入学当初は「広告業界でデザイナーとして活躍したい」と漠然と考えていたものの、広告というものの寿命の短さに疑問も感じていました。そんな中、1年生の頃に受けた大町尚友先生のタイポグラフィの授業がすごく面白くて。シンプルながら背景が奥深く、髪の毛1本単位で調整するほど職人的で、長きにわたりデザインが生き続ける文字の世界を知った時、「自分がやりたいことはこれだ」と思いました。プロの世界のこだわりに触れて、自分でも「本物」をつくりたい、と。そこから、タイポグラフィや書体デザインの世界に没頭していきました。

——それこそ、近年は若手の書体デザイナーが増えていますが、大曲さんが学生の頃は、どのようなデザイナーを目標とされ、学んでいったのでしょうか?

大曲 当時は、書体デザイナーとして活躍する人はほんの一握りで、仕事にならないんじゃないかと思っていたのですが、そんな不安を払拭してくれたのが、先輩でもある小林章さんをはじめとする、気鋭の書体デザイナーの活躍でした。そして当時の雑誌「アイデア」の特集や、『欧文書体―その背景と使い方』(美術出版社/2005)などから、書体の背景にある考え方を学ぶことができました。そうやって理解を深めていくにつれて、文字組版の精度も上がっていくことが実感でき、「今からでも自分が飛び込める世界なんだ」と思えるようになっていきましたね。

2年次視覚表現演習の授業で制作した『植物図鑑』2007年。新島実、白井敬尚のもとで学び、和欧混植に挑戦した。また、掲載したキノコの図は手描きにこだわり、図鑑としての完成度を追求していった

大曲 一方で、3年次の「情報デザイン」の授業ではUI/UXデザインの基本を学んだり、学外で子どもの頃から大好きだった輸入物のビデオゲームを集めてやり込んだりして。そういった無関係にも見えることでも、興味があることに真剣に取り組むことで、デザインの視野を広げ、ユニークな表現を追求することができたと感じています。

後に、ビデオゲームのフォント250個をまとめた書籍も刊行された『Arcade Game Typography』2019年

——卒業制作では、どのような作品を制作されましたか?

大曲 15世紀に制作された、『Centaur』という名作書体を題材に、本来の見た目を再現した作品を和文・欧文混植で制作しました。なぜこの書体を選んだのかというと、白井先生が「血筋がすごく良いのに、なんだか今風になってしまっている」と指摘されていたことがきっかけでした。つまり、デジタルの『Centaur』の書体には、改善の余地があったんです。また、僕自身もカリグラフィをやっていて、『Centaur』は手描きに近い字形であり、欧文書体を学ぶ題材としてふさわしい書体だと思いました。そこから調べを進めていくと、『Centaur』はそもそも金属活字用につくられた書体であるため、原図では印刷の紙に活字が押し付けられ、インクが滲んだ際に初めて適正な太さになるよう計算した上で、細く描かれていることがわかりました。しかし、デジタルの『Centaur』は、原図をそのまま使ってしまっていて、本来の見た目だとは言えない状態となっている。そこで、海外から『Centaur』の金属活字を取り寄せて、自分で活版印刷し、それをいくつもスキャンして、平均的な線を割り出し、トレースして、再現をしていきました。こうしたプロセスを経たことで、欧文書体をさらに深く学ぶことができたと思います。

卒業制作作品『THE MAKING OF CENTAUR Nuova & Giappon』2008年

想像がつかない世界へ飛び込んでいきたい。欧文書体から、多言語文字の世界へ

——視デを卒業後、イギリスのレディング大学へ進学した大曲さん。大学院ではどのようなテーマで研究されていたのでしょうか?

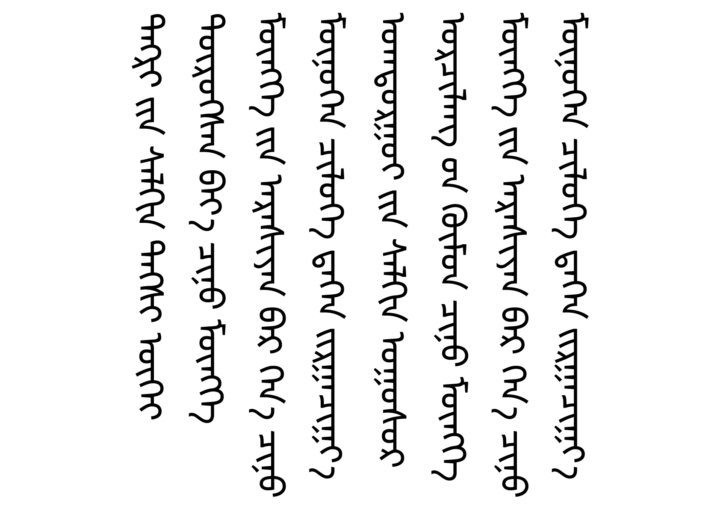

大曲 和文や欧文以外の自分の知らない文字で、なおかつ、なるべく他の人がやっていない文字の方が面白そうだと思い、モンゴル文字の研究をテーマにしました。モンゴル文字は日本語のように縦書きですが、左から右へ綴られます。日本からそれほど遠くはない国でありながら、未知の文字だと感じました。しかも、モンゴル文字は書体数が非常に少なく、インターネット上でモンゴル文字を使える場もほとんどありませんでした。そのようなことを知っていくにつれ、モンゴル語を使う人たちのためにも、自分がモンゴル文字を研究し、貢献していきたいと思うようになりました。そして、歴史を学ぶ以外にも、モンゴル文字の書体デザイナーにインタビューしたり、子ども用の教科書を手に入れて書道を練習したり、さらには実際にモンゴルの地まで足を運び、暮らしの中でどのような文字が使われているのかを見てまわったりして、ありとあらゆる方法でリサーチを進めていきました。

——その後、大曲さんはMonotype社に入社し、書体デザイナーとしての道を歩み始めました。どのような仕事をされてきたのでしょうか?

大曲 書体デザインとは、皆さんがよく使うデザインソフトの中に入っているフォントの文字を、1個ずつ地道に作っていく仕事です。自分は日本人ですが、社会人になっても基本的に日本語以外の世界中のいろいろな文字を扱おうというスタンスで、ラテンアルファベットやアラビア文字などの書体をデザインしてきました。そこから、世界中の言語に対応することを目指したGoogleの書体開発プロジェクトであるNotoプロジェクトに参加する事になり、「Noto Sans Mongolian」という、世界初のサンセリフ書体のモンゴル文字書体の開発にも携わりました。このような仕事を通して、デジタル社会ではいないものとされてきた人たちが声を発する機会を生み出すことができ、社会への貢献を実感することができたと思います。

『Noto Sans Mongolian』2014年

——2016年には、イギリスのプレミアリーグ用のカスタム書体のデザインを手掛けられていましたね。

大曲 そうですね。プレミアリーグ全体のリブランディングのために、DesignStudioと連携しながらサンセリフ書体を制作しました。制作にあたり、他国リーグに対抗できるブランド力を発揮していくためには、伝統的な配色ではなく、若者にアピールできるようなカラーリングと書体にする必要があり、なおかつ浸透が進むiPhoneやモバイルサイトなどでの使用も想定し、デザインを考えていきました。そういった伝統を持つブランドで、時代に受け入れられるデザインができたことも、素直に嬉しく思います。

やりたいことを仕事にするには、信念を貫くことが大切

——2021年に独立され、現在はロンドンに拠点を置きながら、様々な国のユニークなプロジェクトに参加されています。印象に残っている仕事はありますか?

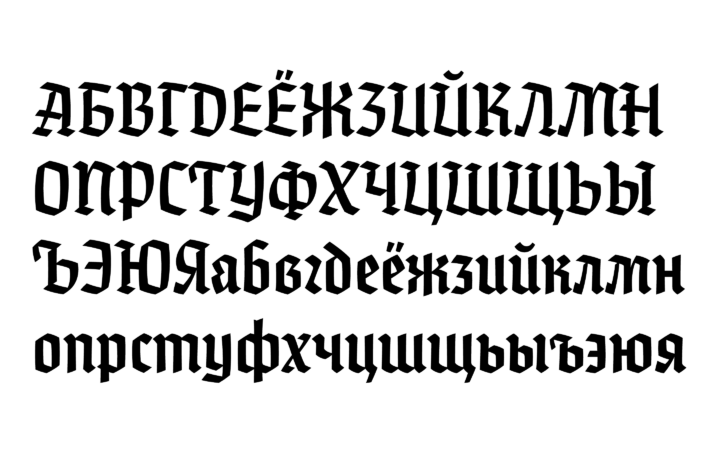

大曲 2021年にはポーランドのゲームスタジオから依頼され、RPGゲーム用に11〜12世紀の中世ヨーロッパの世界観を体現しつつ、読みやすくデザインした『Inkulinati』という書体をつくりました。

『Inkulinati』2021年

大曲 ポータブルゲーミングPCでプレイするゲームということで、ディスプレイサイズも7~10インチほど。そのような小さなデジタル画面にそのまま文字を表示しようとすると、細い線が多い中世ヨーロッパの書体はかなり見づらいんです。また、ラテンアルファベットの形をしているとはいえ、現代人にとってはパッと見て何が書いてあるか分かりづらい。ですから、そのままの形を復刻するのではなく、現代人が読めるようにアレンジする必要がありました。

『Inkulinati』2021年

大曲 さらに、多言語対応コンテンツでもあったので、ロシア語で使われるキリル文字やギリシャ語で使われるギリシャ文字も、創作でつくる必要がありました。クライアントと二人三脚でつくることができ、使う場所が明確なのでユーザーからのフィードバックもすぐに返ってくるところに、これまでとは違うおもしろさを感じましたね。

『Inkulinati』2021年

——2023年の東京ドームシティのリブランディング企画で開発されたフォントも印象的でした。

大曲 このプロジェクトでは、デジタルサイネージやグッズなど、さまざまなフォーマットのグラフィックに適応できる、オリジナルのバリアブルフォント(※1)を開発しました。

『TOKYO DOME CITY』2023年。場所が持つ「楽しさ」を表現するため、専用のアプリで幅広く柔軟に高さと幅を変形できるバリアブルフォントを制作した

——動画を見ると、かなりダイナミックな動きですね。

大曲 このフォントは、細いバージョンから太いバージョンまで、細かく分けて1個ずつ描いていきました。その結果、単純に長体や平体をかけたときよりも、文字の形が綺麗に整いやすく、変形やウエイトの変化にも強いフォントとなり、日本では前例のない新しいフォーマットになりました。

『TOKYO DOME CITY』2023年

——動きの中での文字のあり方を考えていくというのは、まさに動画時代の文字デザインですね。制作の際に心がけたポイントについても教えてください。

大曲 グラフィックで使いやすいように、欧文フォントには珍しい「等幅」という、あえて1つひとつの文字を同じ幅に揃えたデザインにしています。また、なるべく画面を埋め尽くすような、大ぶりな形であってほしいなと思っていたので、「K」や「Y」の字も、交点をかなり下に落とし、なおかつ直線というよりは弓なりのカーブを持たせています。そうすることで、脇のスペースがガラっと空いてしまうことを防ぎ、潰してもYだということがわかるようにしました。さらに、「T」「D」「E」の文字を見ていただくと、普通のサンセリフとは異なり、切れ込みのようなものが入っています。これは書体としての特徴を出すために入れています。

『TOKYO DOME CITY』2023年。「K」や「Y」のカーブ、「T」「D」「E」の切れ込みに注目

——フォントを発表された際は、どのような反応がありましたか?

大曲 バリアブルフォントをブランディングに使用するという事例は海外でもまだまだ少なくて、海外の広告代理店からも「ここまで動きを持たせても文字として成立するし、このような楽しさを伝える表現にもバリアブルフォントが使えることに驚いた」と好評をいただきましたね。

※1 バリアブルフォント(Variable Fonts)とは、太さ、字幅、斜体など、書体のさまざまなバリエーションを、1つのファイルで管理できるフォント。可変フォントとも呼ばれ、バーをスライド、もしくは数値を入力することで、文字のスタイルを直感的に調整することができる

クリエイティブと学びのつながり

——視デの4年間を振り返り、どのような学びが今に活きていると思いますか?

大曲 視デでは、どのようなプロセスを踏んでアウトプットに至ったのか、授業やプレゼンなど様々な場面で説明することを求められました。僕にとっては、そういったプロセスに納得感を求めることが面白く、大学院に進学した際も、社会人になってからも、視デで身に付けた研究の基本姿勢の大切さを感じています。

——今後挑戦していきたいことはありますか?

大曲 世界には書体が足りていない地域や民族がまだまだあると思いますから、今後も知らない文字を見つけてはつくっていきたいですね。そして僕自身、これからも好奇心を強く持って新しい事にチャレンジし続けたいです。

——最後に、美大受験を考えている高校生や、在学中の美大生に向けて、メッセージをお願いします。

大曲 今、このように自分がやりたい仕事ができているのは、やりたいことを信じ、貫いてきたからだと思います。学生の皆さんにも、ぜひ一生取り組めるくらい好きなものを見つけてみてほしいですね。