視点を育て、伝える方法を研ぎ澄ませていく

小林千秋(イラストレーター・グラフィックデザイナー)

やわらかな線とすっきりとした余白がみせる、ささやかなものごと。小林千秋さんが描く情景は、記憶のどこかにしまわれていたイメージと結びつき、さまざまな方向へと想像を広げながら心を動かしてくれます。そんな小林さんらしい表現は、どのような思考や経験から生まれてくるのでしょうか。学生時代から現在のイラストレーター・グラフィックデザイナーの活動とアートディレクターの仕事、それらの経験で得た気づきのお話から、「自分らしさ」を探るためのヒントが見えてきました。

小林千秋 Chiaki Kobayashi

イラストレーター・グラフィックデザイナー。福島県生まれ。2018年に学部卒業後、株式会社電通にアートディレクターとして入社。2020年より作家活動を開始し、シンプルな線と構図によるイラストレーションを発表。書籍や雑誌、プロダクトなど幅広い分野で活躍している。

「伝え方」を考えたくて工デから視デへ

——小林さんは、2年生まで工デ(工芸工業デザイン学科)に在籍し、3年次に視デへ転科されたそうですね。

小林千秋(以下、小林) はい。もともと視デを含む平面系の学科に関心があったので、現役合格した工デに進学することには少し迷いもありました。けれど「平面と立体の区別にとらわれなくていい」という高校の美術の先生からいただいた言葉に背中を押されて、まずは工デで学びながら自分の表現を探してみようと決めました。工デでは陶器、木工、ガラス、布とひと通りの素材に触れ、色を使う楽しさからテキスタイルを専攻しました。そこでも作品について伝える冊子を自主的に制作していたのですが、やはり素材ありきでつくられたものが作品として評価される場所なので伝え方までは評価されないのだと気づいて。その時に改めて、自分は素材を前提に作品をつくるより「ものごとをどう伝えるか」に興味があると気づいて、視デへの転科試験を受けようと思いました。

——転科試験に挑むために、どのような準備をされたのですか?

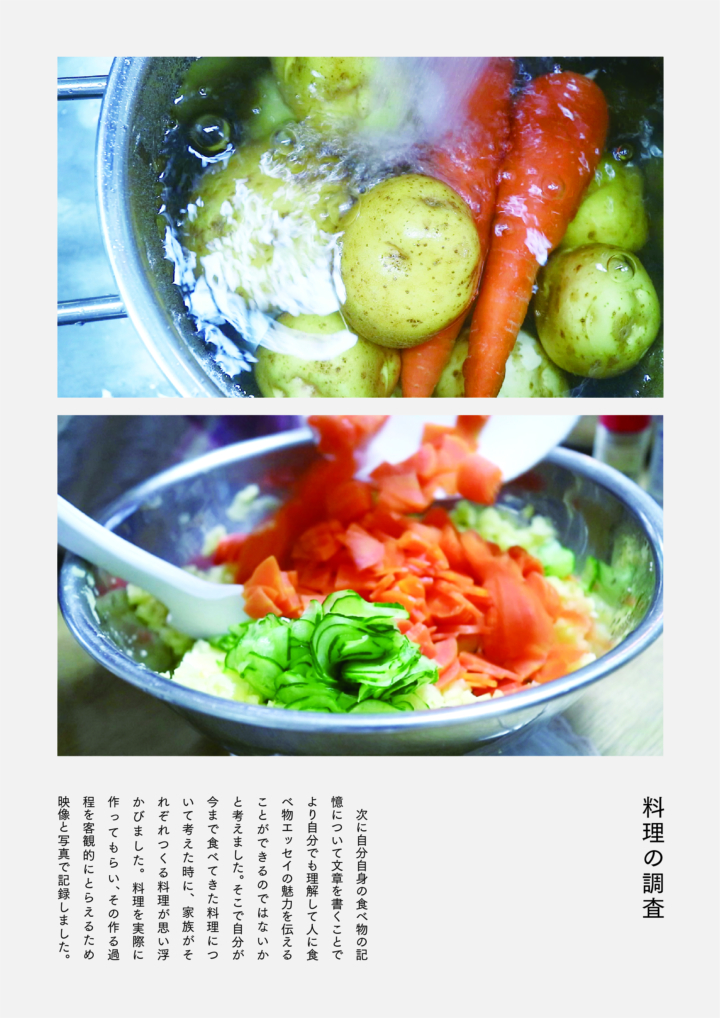

小林 まずは1回話を聞きに行こうと当時視デの学科長だった新島実教授にアポイントを取り、面談をしました。そこで「2年生が『構成演習』で取り組む、レシピの課題をやってみたら?」とアドバイスをいただいて、さっそく制作に取りかかりました。最初に出した作品は表面的だと指摘されて落ち込みましたが、2度目は自分が食のどの部分に興味があるのか掘り下げながら再挑戦し、家族のレシピを題材にしたエッセイの冊子を制作しました。この作品をつくるために、食べ物にまつわる文章表現になぜ魅力を感じるのか、おいしそうに感じる表現とはなにかを研究し、家族にも取材して制作に活かしました。このように「どう人に伝えるか」を深く模索した経験が、転科につながったのだと思います。

2年次「構成演習」自主制作課題『レシピ』 2017年

——視デに対して、どのような印象を受けましたか?

小林 テキスタイルを専攻していた頃は、穏やかでのんびりとした環境で、感覚的に素材と向き合いながらのびのびと制作する人が多かったです。一方で視デは課題も多いですし、3年生からは就職活動に取り組む人も多いので、よく調べて、よく考える、着実にものづくりをする人が多いと感じました。視デがデザインのアウトプットよりも、過程を重視する傾向があるからでしょう。それから、クラスメイトから「こう伝わったり感じたりした」とフィードバックをもらえるのも視デならでは。これまで培ってきた、工デ時代の自由で軽やかにアウトプットしてきた姿勢を大切にしつつ、視デらしい姿勢に刺激を受け、双方のいいところを掛け合わせながら過ごしていきました。

視デの授業で見つけた線の見え方と意味の変化

——視デの授業で、印象に残っているものはありますか?

小林 沢田耕一先生が担当する「マーケティングコミュニケーションデザイン」の授業です。自由にテーマを見つけ、伝え方を考えられる点に魅力を感じて選択しました。そこで制作したのが、『ものの見方』という作品です。同じ絵でも、回転寿司チェーンのロゴがつけばかっぱ巻きに見えるし、家庭用衛生紙ブランドのロゴがつけばトイレットペーパーに見える。このように同じ絵であっても、付随する企業ロゴによって想起するものが変わる。このように記号性のあるコミュニケーションがすごく面白いと思ったんです。

3年次「マーケティングコミュニケーションデザイン」課題『ものの見方』 2018年

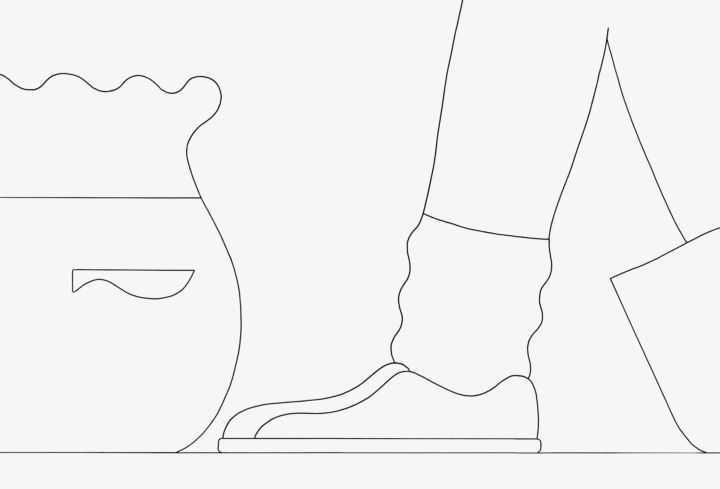

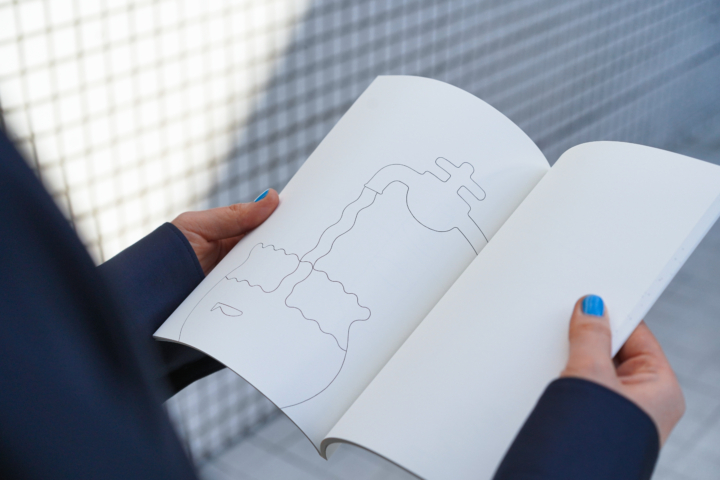

小林 制作は、「とにかくまずはたくさん考えて、手を動かして、そこから精査して整えよう」という沢田先生のアドバイスをもとに膨らませていきました。最初は立体表現も試してみましたが、最終的に頭で考えていることを最も素直にアウトプットできて、見る側も想像を広げることができる線画にたどりつき、本にまとめました。

——ここから線画を描くようになったのですね。卒業制作はどのようなテーマで取り組みましたか?

小林 人の頭の中で起こる意味の切り替わりを意図的につくれないかと考えて、『ものの見方』をさらに進化させた『一本の線から』という作品をつくりました。

卒業制作作品『一本の線から』 2019年。ベースの線は同じでも、付随する絵のシチュエーションが異なる3種類の絵を同時に見ることで、全く違う意味に捉えられる面白さを体験できる

卒業制作作品『一本の線から』 2019年。アーチ状に膨らんだ線の場合、アーチの奥に猫を描くとネズミが逃げ込んだ穴に、体操選手を描けば鉄棒の競技をしているように、眠る人の頭を描けば布団にも見える

全長4mの紙を手動で送る装置により、3種類の絵を同時に見ることができる

小林 1年かけて取り組む卒業制作では、多くのリサーチや試作を重ねました。そうしたプロセスはもちろん大切ですが、展示においてはそれらをすべて見せることが目的ではなく、「どんなコミュニケーションを生み出したいのか」を軸に、展示方法そのものを丁寧に考えるようにしました。当初はアニメーションによる見せ方も検討しましたが、受動的に見せるよりも、見る人が自分の手で絵を動かしながら体験できる、能動的な方法の方が面白いのではないかと考えました。そこで、同じ線から意味が切り替わっていく様子を、立体的に感じられる展示形式を選びました。伝えたいことを明確に届けるためには、情報を詰め込むのではなく、きちんと整理することが大切。卒業制作では、そうした自分らしい表現のあり方を見つけることができたと思います。

社会と個人、2つの軸を持つ大切さ

——2019年に卒業し、電通にアートディレクターとして新卒入社されました。社会に出て感じたギャップはありましたか?

小林 コミュニケーションの取り方でしょうか。それまではものづくりに打ち込む人たちに囲まれていたので、はっきりと言語化しなくてもニュアンスで通じたり、誰かが言い換えてくれたりしていて。一方で会社は、ものづくりをしない人の方が大多数で、それぞれの役割をもつ人たちと一つの仕事を進めていく環境です。自分がやりたいことを齟齬がないように説明することに、とても難しさを感じました。そうして試行錯誤をしていきながら、どういうものにしたいのか、短くても的確な言葉を選んで共有することで、意思疎通がスムーズになるように心がけています。

——会社では、これまでどのような仕事に携わってきたのでしょうか?

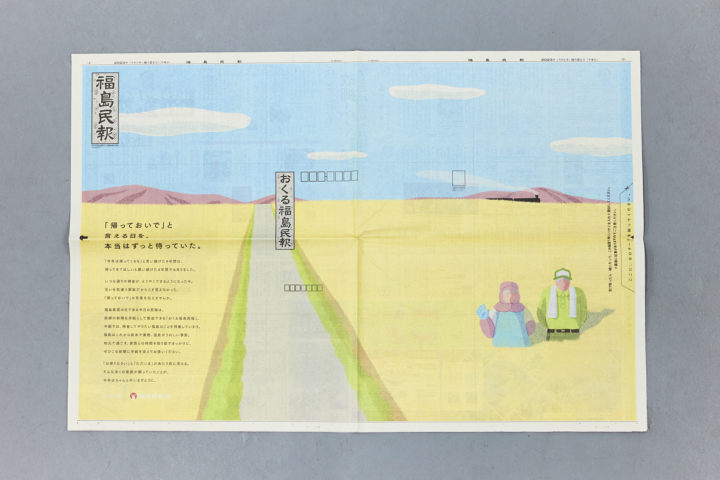

小林 企業広告や商品広告をはじめ、アーティストのプロモーションや年鑑の制作、展示空間のデザインなど、さまざまな分野の仕事に携わってきました。なかでも思い入れがあるのが、2021年から担当している福島民報の新聞企画『おくるふくしま民報』です。この企画は、東日本大震災をきっかけに福島県外で暮らすようになった人々に向けて、福島の今を届けることを目的としたもの。毎年8月21日の「福島県民の日」に合わせて新聞紙面で見開き広告を展開し、切手を貼れば手紙として誰かに送れる仕様になっています。

『おくる福島民報』 2023年

小林 この仕事は私自身が福島県出身であることから声がかかりました。最初の年はコロナ禍で帰省が難しい状況だったため、福島の特産品を人の目線で切り取り、福島を身近に感じ里帰りを体験できるように工夫しました。2年目は帰省した際に行きたい観光スポットを、地元の記者しか知らない視点で紹介。3年目はようやく帰省できるようになったので、地元で待つ人と風景をイラストで描き、「帰っておいで」というメッセージを込めました。そして4年目は、移住をテーマに地方での暮らしにまつわるさまざまな価値観を発信する企画を実施しました。

『おくる福島民報』 2024年

小林 この企画はアートディレクターとして携わっていますが、イラストも自分で描いていて、自分の作風にこだわるのではなく、テーマに合った絵づくりを意識しています。毎年違うコピーライターと一緒に企画を考えていて、長年続けているからこそ生まれた企画もあれば、その年ごとに組むコピーライターの新しい視点から生まれる企画もあり、毎年面白いものができていると感じています。地元に貢献できる仕事なので、やりがいを感じています。10代の頃は知らなかった地元の魅力を再発見でき、私自身も地元のことを改めて知る機会になっていますね。

——小林さんは社会人1年目から個展を開催され、個人の活動も精力的にされています。どのような経緯で始めたのでしょうか?

小林 会社の先輩からいただいたアドバイスがきっかけでした。入社1年目は特定の先輩アートディレクターのもとで仕事をするのですが、その先輩に学生の頃の作品をまとめたポートフォリオを見せたとき、最後のページに載せていたイラスト作品に注目してくださって。「小林さんがやりたいことってこれじゃない? 絶対続けた方がいいよ」と言ってもらい、1年目の終わりにこの絵を使って展示をすることを約束したんです。会社に入ったら仕事に全てを捧げ、個人の活動は辞めることになるのだろうと思っていたけれど、そんなことはない。続けてもいいのだと思えたことと、そういってくれる人がいたことが自分にとってとても大きな出来事でした。そして約束どおり2020年から個展を開催し、イラストレーター・グラフィックデザイナーとして個人活動をスタートさせました。

最初は今までの作品を並べるだけでしたが、徐々に作風を絞って今のモノトーンのシンプルな線で表現する作風にたどりつきました。今もイラストの依頼や展示の機会に声をかけていただいていて、それがいい刺激となり、個人で作品づくりを続ける原動力になっていると感じています。

個展『Catch』展示作品 2023年

——作品のテーマはどのように決めていますか?

小林 初期の頃は、水面や音の振動、布のはためきなど、さまざまな現象を波線に置き換え表現することをテーマにしていました。その後、線そのものが時間の経過や経験、日々感じることや変化を通して、自分の内側と外の世界を行き来しながら、さまざまなものとつながっていくのではないかと気づいて、それを作品に反映させるようになりました。コロナ禍の時は家の中のモチーフを、海外に行った時は見たことのない景色をというふうに。最近は普遍的なものの中から世界をもう一度捉え直すことをテーマに制作しています。

個展『FOCUS』展示風景 2024年

——作品を実際に見ると、その線はハンドドローイングで丁寧に描かれ、シンプルでありながらハッとするような気づきが起こり、情緒的な豊かさを感じます。

小林 おっしゃる通り、私の作品の本質的な特徴は「視点」や「発見」にあると思います。それまで見ていたものが少し新しい視点で捉えられたり、ささやかな体験を自分自身で見つけるのが楽しくて、繰り返しスケッチをしながらその感覚を線に置き換えるようにしていますね。

VOILLD 10th Anniversary Exhibitionの展示作品『talk』 2024年

——小林さんの作品は波線の表現に注目されることが多いですが、線の表現でこだわっていることはありますか?

小林 線の描き方は個展ごとに自然と変化していて、最初は波線をキャッチーなモチーフとしてきっちりと描いていましたが、徐々に緩やかに、波線を使わなくても全体から感じるものを表現するようになりました。 波線を使うときは、きちんと使う理由があるし、波線がなくても自分の絵だとわかるような表現に落とし込む。そのような考え方で線を扱うようになりました。

個展『FOCUS』展示風景 2024年

——個人の活動とアートディレクターの仕事では、取り組み方に違いはあるのでしょうか?

小林 どちらも「どうやって視覚的に伝えるか」という根底のところは一緒ですが、視座が違うと感じています。アートディレクターの仕事は、社会全体を大きな視点で俯瞰し、企業の考え方やメッセージ、商品などが社会でどのような立ち位置を取るべきか、チームのメンバーと共に考えます。そして、大量の情報から社会に伝えるべき本質的なテーマを見つけ出し、適切な表現方法を探っていきます。案件ごとに規模も異なり、視点が広すぎると全体像をつかみにくくなることもあるため、認知のスコープを意識的に絞ったり、広げたりしながら調整する必要があります。また、社会との関わりが大きい分、その責任を感じることも多いです。その一方で、伝えたかったことが誰かに届く喜びや、予想外の反応、うまくいかないことさえも含め、毎回多くの学びを得る経験にもなっています。

一方、個人の活動では、もっと小さな視点から日常や世界を見つめ、それを深く掘り下げていきます。同時に、その小さな視点は大きな世界の存在の中にあるという意識があることで、シンプルな表現の中に、想像力の広がりや、発見の面白さを込めることができる。個人活動を続けることで、自分の視点や興味の幅も自然と広がり、仕事と両立することで視点に柔軟さが生まれ、双方に良い影響を与えられていると思います。

——プロダクト、書籍、ファッションなど、活動の幅も広がっていますが、転機となった仕事はありますか?

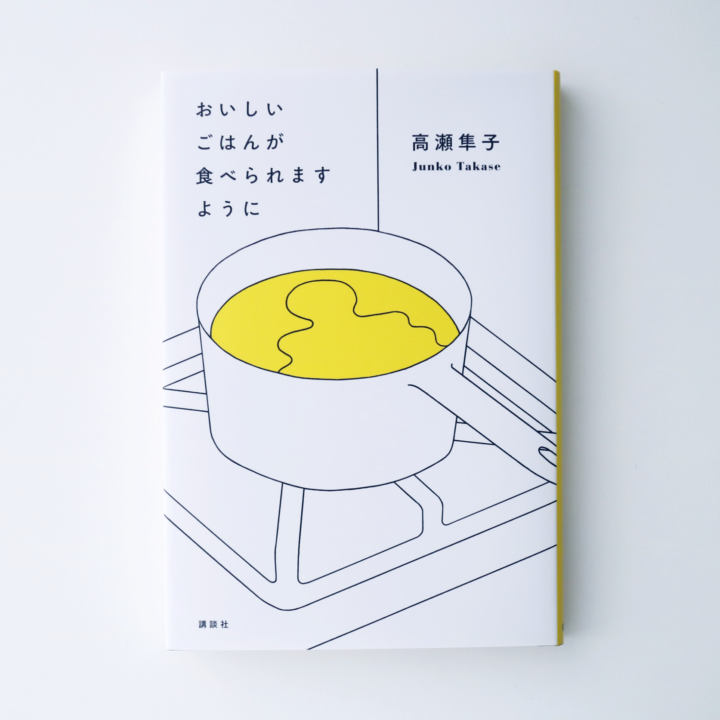

小林 2022年に、初めて本の装画を担当したことが大きな転機になりました。手がけたのは、高瀬隼子さんの小説『おいしいごはんが食べられますように』の装画。装丁デザインは名久井直子さんが担当されました。自分が描いたイラストが、地元の小さな本屋さんや電車の広告など、さまざまな場所に並んでいるのを実際に目にしたとき、イラストが自分の手を離れてひとりで歩き出したような、不思議な気持ちになったのを覚えています。それまでの個展とは違ったかたちで、自分の表現が社会とつながった実感がありました。

高瀬隼子著『おいしいごはんが食べられますように』装画 2022年

——装画はどのようなプロセスで制作されたのですか?

小林 いただいた原稿を読み、物語全体の中からハイライトとなる場面をイメージし、一見ニュートラルに見える世界にどこか不穏な雰囲気が漂うように描きました。ラフを提出した後、「もう少し書店で目立つように工夫しよう」という話になり、視認性が高まるよう黄色を入れました。読者の想像力を刺激し、積極的に手に取ってもらえるようにするにはどうしたらいいか。アートディレクターとしての経験も活かすことができたと思います。

——今後、どのように活動を広げていきたいですか?

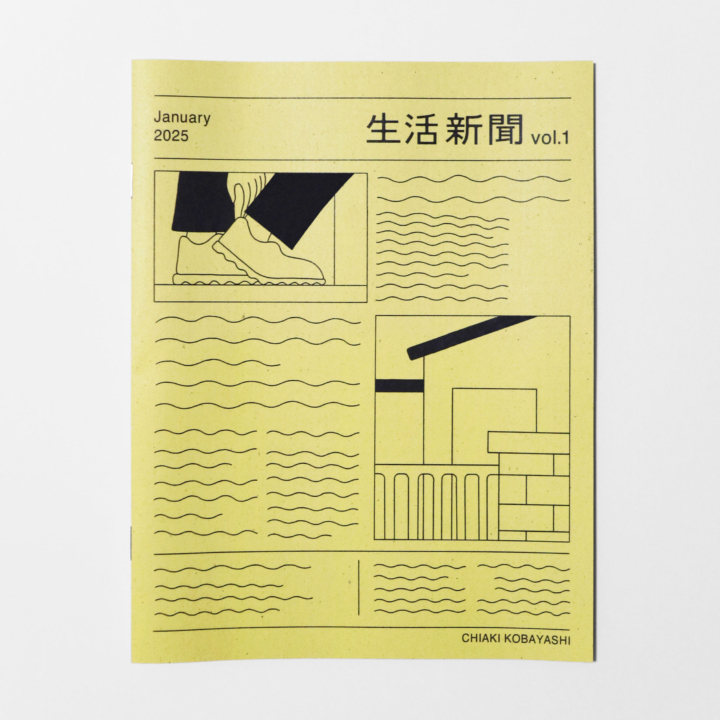

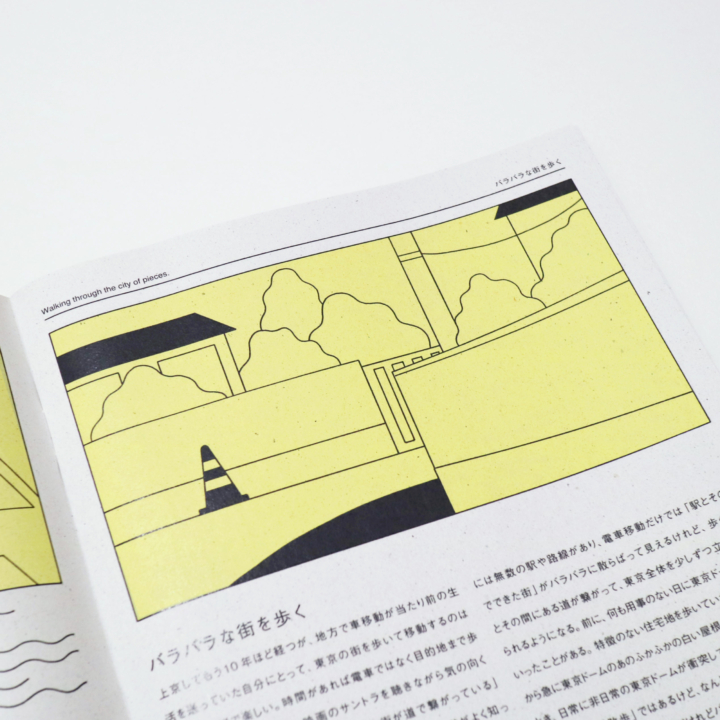

小林 引き続き、小さな視点や発見から世界をもう一度認識したり、想像を広げたりすることができる作品をつくり続けたいですね。2025年1月に参加したTOKYO ART BAZAARでは、「小学生のころクラスの新聞係だった自分が今大人になって新聞を作るなら」というテーマで、イラスト、マンガ、コラム、デザイン、編集を 1 人で行った自由で個人的な冊子『生活新聞』を作りました。内容は日常の小さな発見や出来事の記録ですが、読んだ人からは個人的なエピソードが語られたりして、そのようにコミュニケーションの可能性を広げられるような取り組みもしていきたいですね。

『生活新聞vol.1』 2025年

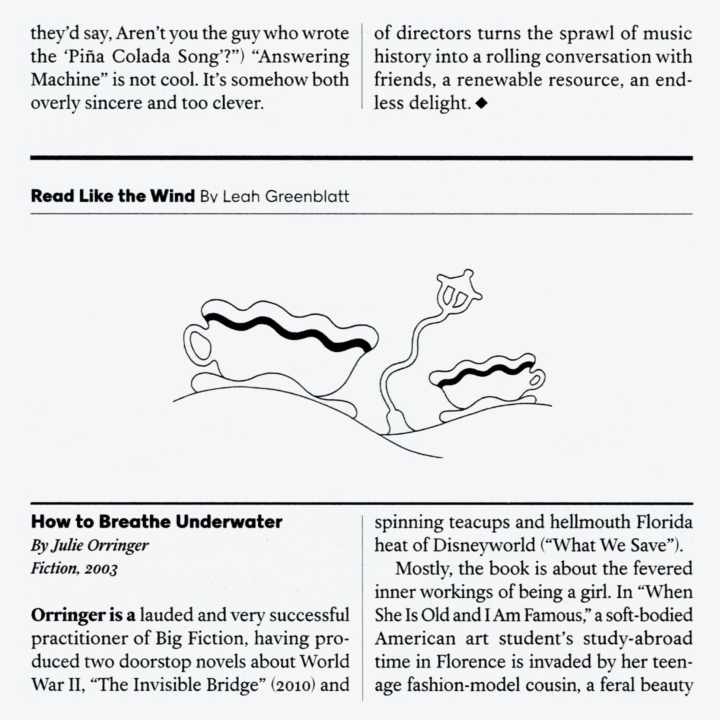

絵を描くことは自分の軸でありながら、絵を通して、考え方や視点そのものに興味を持って声をかけてもらえる機会も少しずつ増えているように感じています。そうしたやりとりの中で、異なる素材や分野の人々と関わりながら、自分でも予想しなかった世界に出会うことで、驚いたり、楽しんだりしながらものづくりができたらいいなと思っています。その一つとして、絵を描く手前のアイデアや企画の段階から関わる機会にも、これから少しずつ挑戦してみたいと考えています。また、The New York Times Magazine の仕事を手がけたことをきっかけに、グローバルへの展開にもより興味を持ちました。文化や言語の違いを越えて、どんなかたちで伝えられるのか、その可能性も探っていきたいです。

The New York Times Magazine 『Read Like the Wind』挿画 2024年

——最後に、美大受験を考えている高校生や、在学中の美大生に向けて、メッセージをお願いします。

小林 学生時代も今も、「気になったらちょっとやってみよう」という実験的なアプローチを大切にしてきて、それが自分らしさの発見につなげてきました。これから学生になるみなさんも、焦らず楽しみながら課題に取り組み、自分が大切にしていきたいものを見つけてみてください。