「面白い」を大切に、垣根を越えて挑戦していく

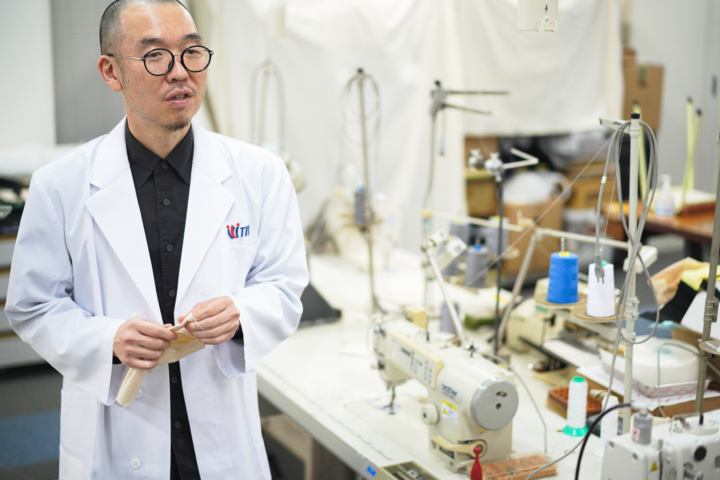

加藤貴司(研究員:プロダクトデザイン分野)

グラフィックデザイナーから都産技研の研究員へと転身した加藤貴司さんは、中小企業と共に課題を捉え、人間中心設計(UX)を取り入れたプロダクトを開発するなど、多彩なスキルと探究心でさまざまなものづくりに携わっています。分野を問わず面白いものを追求し、とにかく手を動かしながら考えていくことを大切にしている加藤さん。そのものづくりのスタイルはどのように確立されたのでしょうか。今につながる視デの学びを伺います。

加藤貴司 Takashi Kato

地方独立行政法人東京都立産業技術センター(都産技研)主任研究員。2005年に学部卒業後、グラフィックデザイナーとして勤務したのち、2008年都産技研にプロダクトデザインの研究員として入職。現在は城東支所で、デザイン支援チームの一員として中小企業のものづくり支援を担当している。

視デに入りフィジカルな体験の大切さを学べた

——加藤さんが視デに入ろうと思ったきっかけや、入学当初の視デの印象を教えてください。

加藤貴司(以下、加藤) 美大へ通っていた兄の影響もあり、グラフィックデザイナーを目指して美大を受験し、1浪で視デに入学しました。視デの授業は自然の中でフィジカルな体験ができる授業が多く、最初は他の大学のように絵を描かないのかと驚きましたが、新鮮で楽しいというのが率直な感想でした。

——学生時代は、どのようなことに興味を持ち過ごしていましたか?

加藤 授業外では、バイクに乗り、音楽を聴き、バイトをする日々でしたね。読書も好きで、よく1号館の前のベンチで本を読んでいました。小説だけでなくデザイン系の本も読んでいて、勝井三雄先生をはじめ視デの先生方がデザインに携わった本をたくさん集めていましたね。

授業は3年次に受けた新島実先生と田中晋先生の「タイポグラフィ」がおもしろかったです。「組みのシステム」を理解し紙面空間を組版でコントロールするということが、まるで未開の大地に切り込んでいくようで、わからないなりに挑戦していくことにとてもワクワクしました。学生生活ではいくつもの好きなことを見つけられたと思いますし、自分自身の感覚でさまざまなものごとに触れ、感じていくことの大切さを学べたと思います。

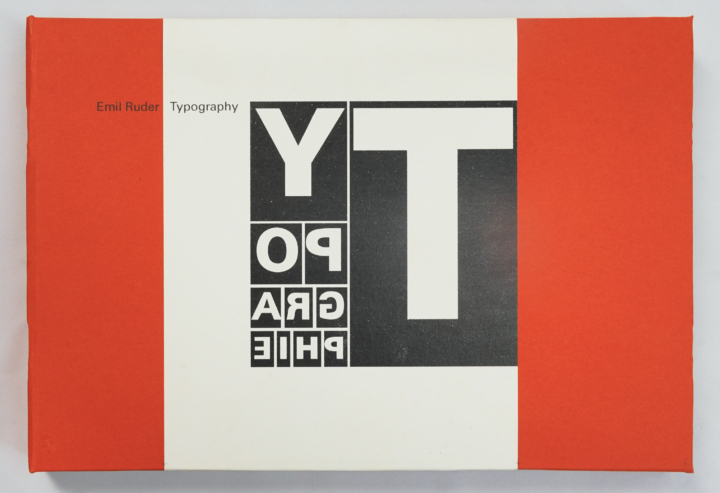

3年次に自主制作した、Emile Ruder 『Typography』の和訳本 2004年

デジタルメディア作品に心惹かれ卒業制作で挑戦

——加藤さんはデジタルメディアの作品にも興味があったそうですね。

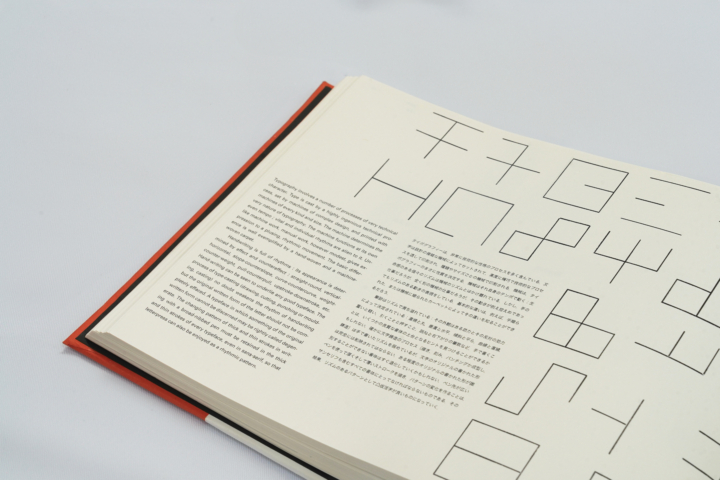

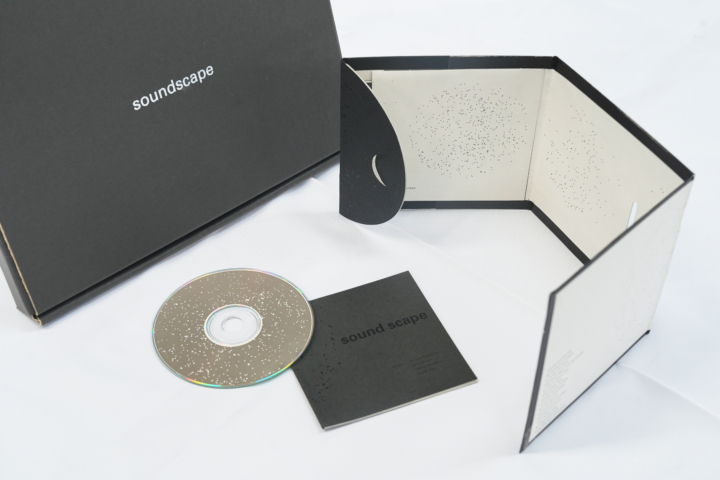

加藤 そうですね。ジョン・マエダさんや、ベン・フライさん(processing)の作品が好きで、「タンジブル・ビット」の研究をしているMITの石井裕教授にも影響を受けました。3年次は、グループ課題で北極の星座の配置をオルゴールに見立てて音を紡ぐ『soundscape』というデジタルメディア作品をつくりました。当時、Directorという簡単な3Dアニメーションや音声を作成できるAdobeのソフトがあり、その使い手がメンバーにいたこと、ピアノ経験者がいたことで、作品を成立させることができました。僕自身はプログラム担当ではありませんでしたが、その課題でますますデジタルメディア作品の面白さに魅せられるようになりました。

3年次・ライティングスペースデザインの授業でグループ制作した『soundscape』 2004年

——4年次の卒業制作ではどのような作品をつくりましたか?

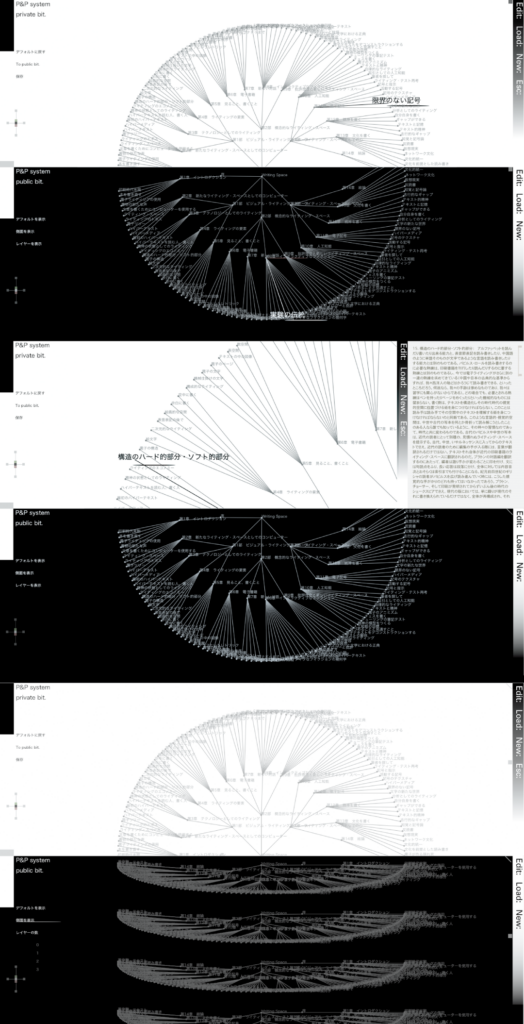

加藤 卒業制作は寺山祐策先生のゼミで、小説で使われる群像劇の手法に着想を得て、専門家や一般利用者などさまざまなユーザーの記述をレイヤー状に重ねることで、情報の深度や幅が拡張されるインターフェース『Private & Public system MKⅡ』を設計しました。

卒業制作作品『Private & Public system MKⅡ』 2005年

——実際に作品を見てみると、さまざまな知識のメモが神経回路のように張り巡らされ、それがレイヤー状に重なっています。動作も含め、視覚的にも知的好奇心が駆り立てられますね。

加藤 専門領域が異なる人がそれぞれの視点で記述することができ、それをレイヤー状に重ねて見ることができる環境をつくることで、新しい知の拡張ができるのではないかという考えからスタートしました。インターネットが生み出す新しい知のかたちを形にできると確信して、制作に取り組んでいましたね。

——完成度を追求するために、どのようなことを心がけましたか?

加藤 プログラミングの経験がなかったので、当時非常勤講師だった古堅真彦先生の職場へお邪魔させていただきながら、時間をかけてなんとか完成させることができました。今振り返ると、本当に多くの時間をいただいていたなと感じますが、その時間がとても楽しく、貴重な経験となりました。もやもや考え続けるよりも、まずは手を動かし、トライアンドエラーを繰り返しながら発展させていく。そんなものづくりのスタイルを今も大切にしています。

分野に縛られず興味があることに飛び込んで

——卒業後はどのような経緯で現在の都産技研で働くようになったのでしょうか?

加藤 卒業後、しばらくはサイン計画を得意とする制作会社でグラフィックデザイナーとして働き、CIや本づくりをしていました。転機となったのは、ムサビで開催された特別講義でした。当時埼玉県産業技術総合センターで勤務されていた影山和則さんが「行政のデザイン支援」というテーマで講義をされていたんです。その時は、ただ面白そうだと思って聴講しにいきましたが、仕事内容を知って感銘を受けました。東京都でも同様の機関がないか調べてみたところ都産技研の研究員の求人があり、さっそく応募したところ合格。転職し、プロダクトデザインの研究員となったわけです。

——グラフィックデザイナーから、プロダクトデザイナーに転向したのですね。難しさはなかったのでしょうか?

加藤 都産技研にはデザインという大きな括りで採用されたため、繊維製品製造に関する知見もなければアパレル技術の勉強もしていない状態でした。それにも関わらず、いきなり仕事を振られる環境に置かれた時は驚きましたね。しかし実践してみなければ、専門性は深まらないのも事実です。未経験ながらとにかく手を動かし、ものづくりの支援に取り組みました。

——ものづくりの支援とは、どういうことをするのでしょうか?

加藤 支援というと資金面の支援を想像する方も多いと思いますが、都産技研は「評価」と「ものづくり」という、大きく分けて2つの技術的な支援を行っている機関です。ここでは企業が自社では持てない試験設備や製造機器を提供し、サポートしているため、研究員も手を動かしさまざまな試作をおこなう必要があります。僕自身、アパレル分野で17年ほど続けてきたので、今では型紙設計やミシンを用いた試作などはお手のものです。

加藤 その後、デザイン支援機能が統合され、今の城東支所へ異動しました。ここでアパレル技術から一つ広いプロダクトデザインの部署に配属されたため、プロダクトデザインを学ぶために社会人大学院にも通い、人間中心設計(UX・ユーザー体験)を学びました。在学中は、直感的インターフェースを用いたヘルスケアデバイスの開発を研究し、卒制ではタンジブル・ユーザ・インターフェース(デジタル情報を有形化して直接操作を可能とするユーザインタフェース技術)に関することをやりました。それから個人でも、ハッカソンや展示会などに積極的に参加していましたね。

——UXを学んだことで、どのような気づきがありましたか?

加藤 UXを考えるためには、まず「共感」が必要で、それは自分自身のフィジカルな体験を通してしか得られないものです。改めて視デの学びはデザインの根幹を押さえていたのだと実感しています。

——近年はどのようなプロジェクトを手掛けていますか?

加藤 現在は、企業からの受託研究や機能実証まで含めたデザイン開発、型紙設計やプロトタイピング、各種産業用機械の利用支援を行っています。

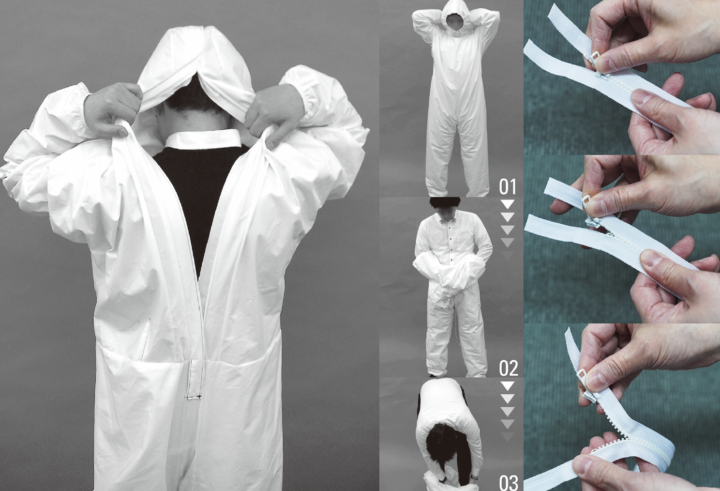

デザイン開発の事例をいくつか紹介すると、防護服の開発では、医療現場での使用実態を調査し、迅速かつ安全に脱衣するために、張力で開くファスナーを使用し後ろから脱げる新しい構造を開発しました。この防護服は、まるでセミの幼虫が脱皮するときのように脱ぐことができ、医療関係者からも汚染面が包みやすく、介助者なしで簡単に脱衣できる点が評価されました。

『迅速に脱衣可能な防護服の開発』 2016年/共同研究:株)エヌ・ティー・シー

加藤 また、要介護者の自立支援を目的とした、身体装着型の非外骨格型ロボットのパンツタイプ『curara® パンツタイプ』の設計にも携わりました。この研究では、人の動きを検知して補助力を提供しながら、装置の着脱性を改善するという課題があり、着用のしやすさ、歩行のしやすさの評価をするための着用実験を行いました。

『curara® パンツタイプ』 2015年/共同研究:国立大学法人信州大学(橋本稔、竹内志津江)

加藤 在宅医療の改善と新しい体験を目指し、ポータブルで使える点滴の開発も行いました。ここでは在宅医療の現場でどのような問題があるのか、調査・インタビューからはじめ、在宅介護の問題点やソリューションなどを検討したうえで、在宅介護の点滴の問題にフォーカス。ペーパーモックアップから実際の形に近いプロトタイプまで行い、使用者のさまざまな移動環境に合わせた形状を検討していきました。

『差圧を用いた無電源で吊るさず携帯性・操作性に優れ移動制限のないポータブル補液ポンプの開発』 2020年/共同研究(戦略的基盤技術高度化支援事業):入江工研(株)、国研)産業技術総合研究所、埼玉県産業技術総合センター

——社会の課題から改善すべきポイントを見つけ出し、新しい技術と結びつけ、今までにない形を導き出す。とてもやりがいのある仕事だと感じます。

加藤 そうですね。最新の研究としては、ユニバーサルデザインの観点から、片手でも切り離せるミシン目の研究も行いました。たとえば、食品や医薬品の包装には、ミシン目がよく使われていますよね。けれども今あるミシン目は、片手で切り離すことが難しく、両手を使う必要があります。そこで人間工学的に行動観察をして、実際に物理的にどれくらいの力が必要なのか、引き裂き試験機で評価しながら片手で切り離せるミシン目をデザインしていきました。包装にかかるUXの改善を目指す企業や団体と共同研究などを実施していけたらと思っています。

『ユニバーサルデザインを考慮した片手で切り離し可能なミシン目加工の検討』2024年。ミシン目加工の発明については包装材、加工具及び包装装置に関する知財として特許の出願も行っている

——最後に、美大受験を考えている高校生や、在学中の美大生に向けて、メッセージをお願いします。

加藤 研究者というと堅い職業のように思われがちですが、僕自身は「面白いものをつくりたい」という姿勢を持ち続けていれば、デザイナーであり続けることができると思っています。いろいろな「好き」があり、垣根なく挑戦してきたからこそ今の自分があるし、分野の垣根をこえていくからこそ独自性のある発想も生まれていく。視覚伝達デザイン学科はあらゆる種類のクリエイティビティに共通する思考を勉強できるところだと思います。これから学生になるみなさんも、やりたいことに主体的に挑戦してみてほしいです。